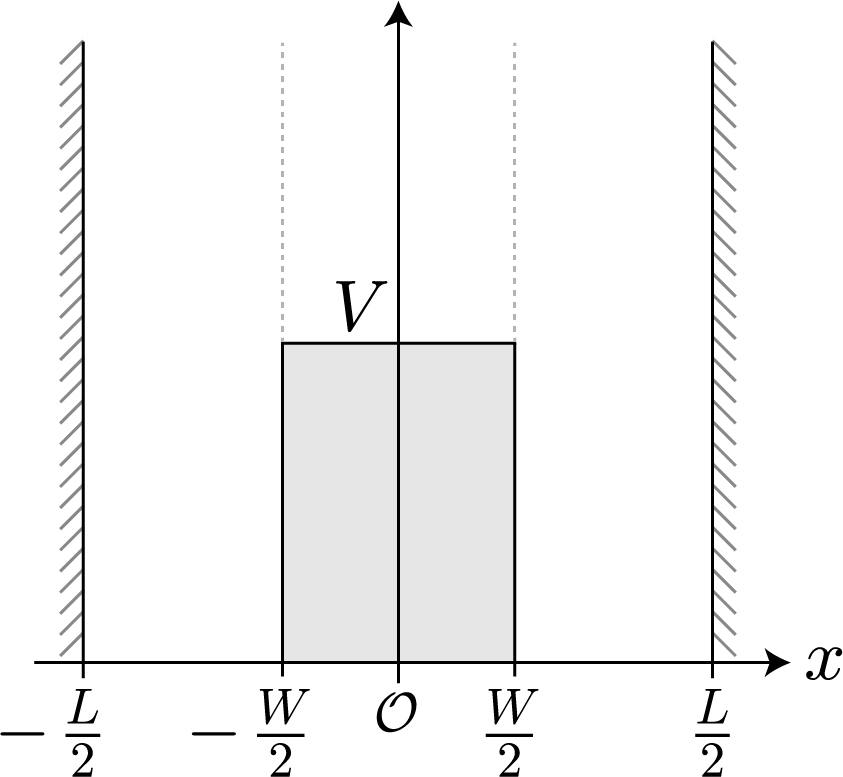

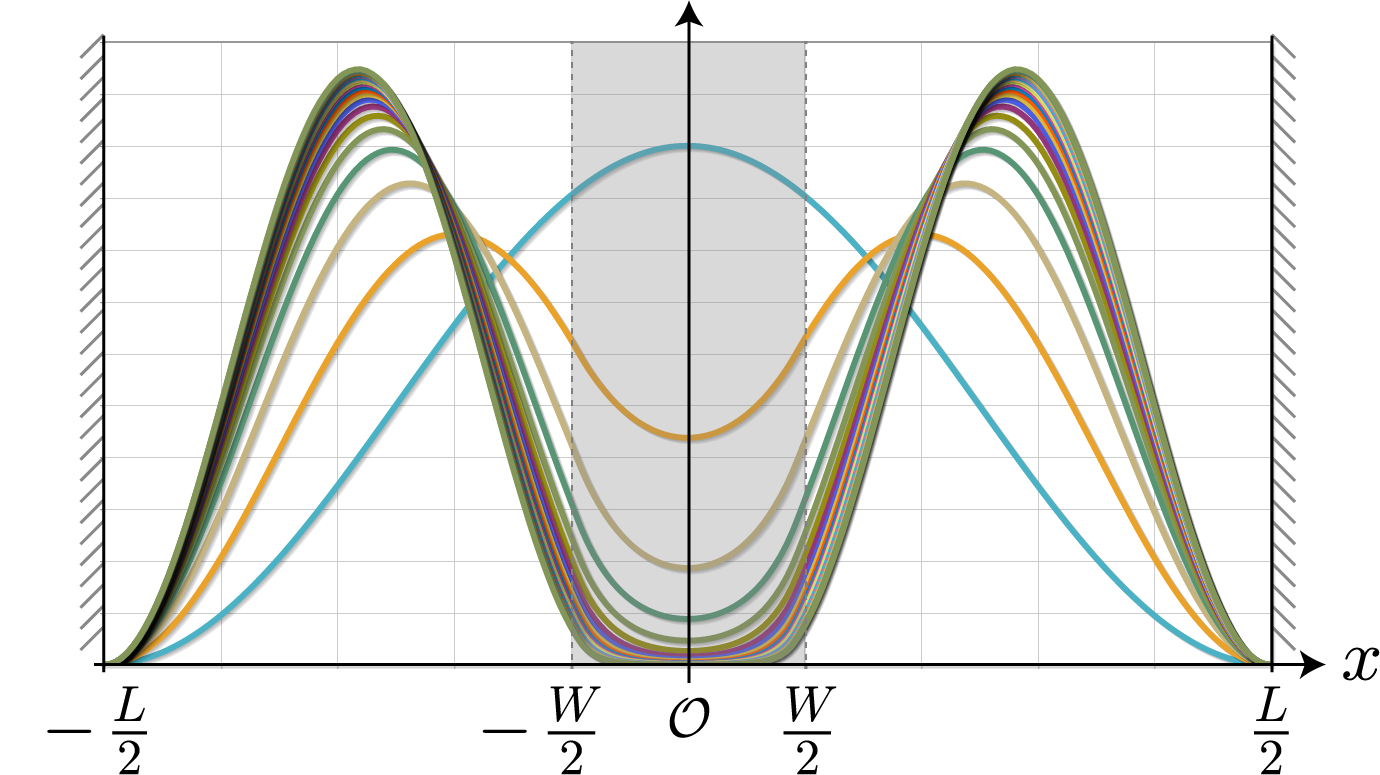

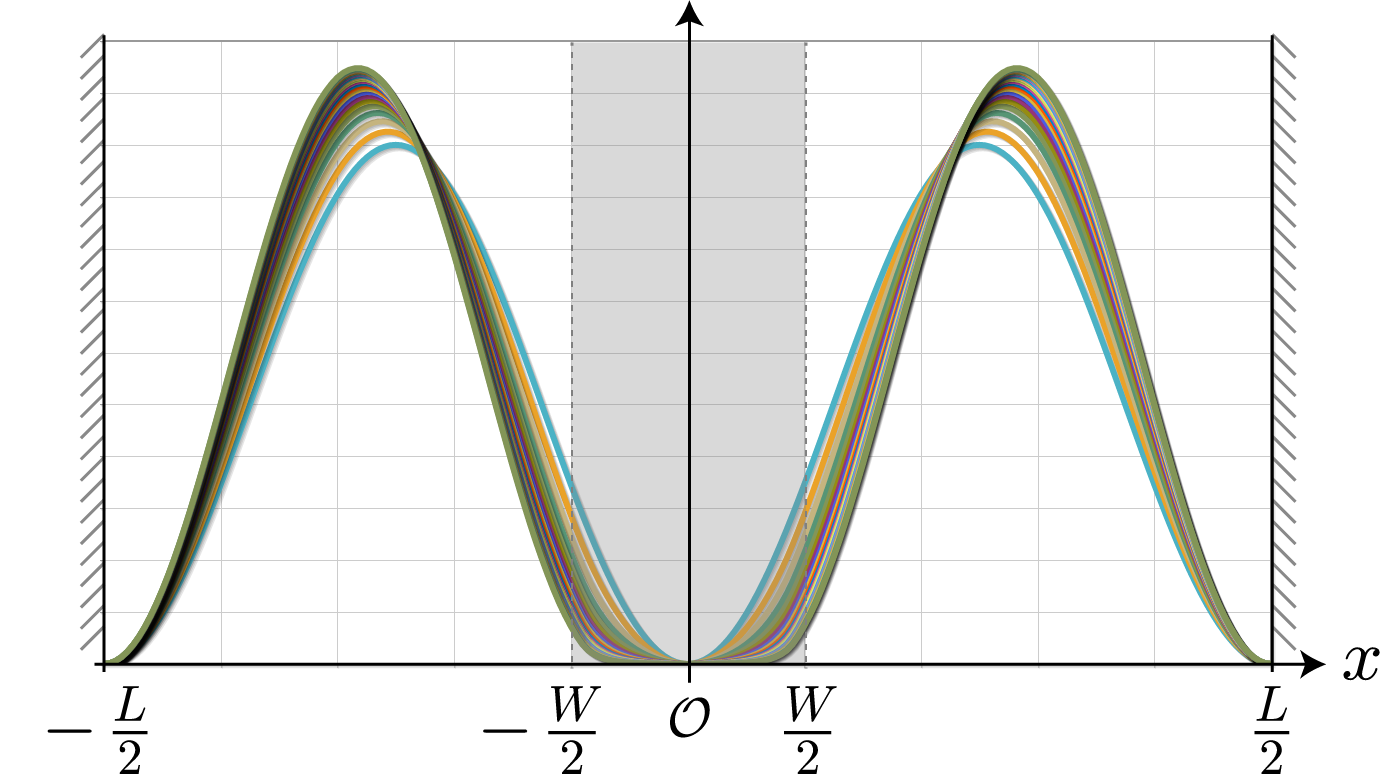

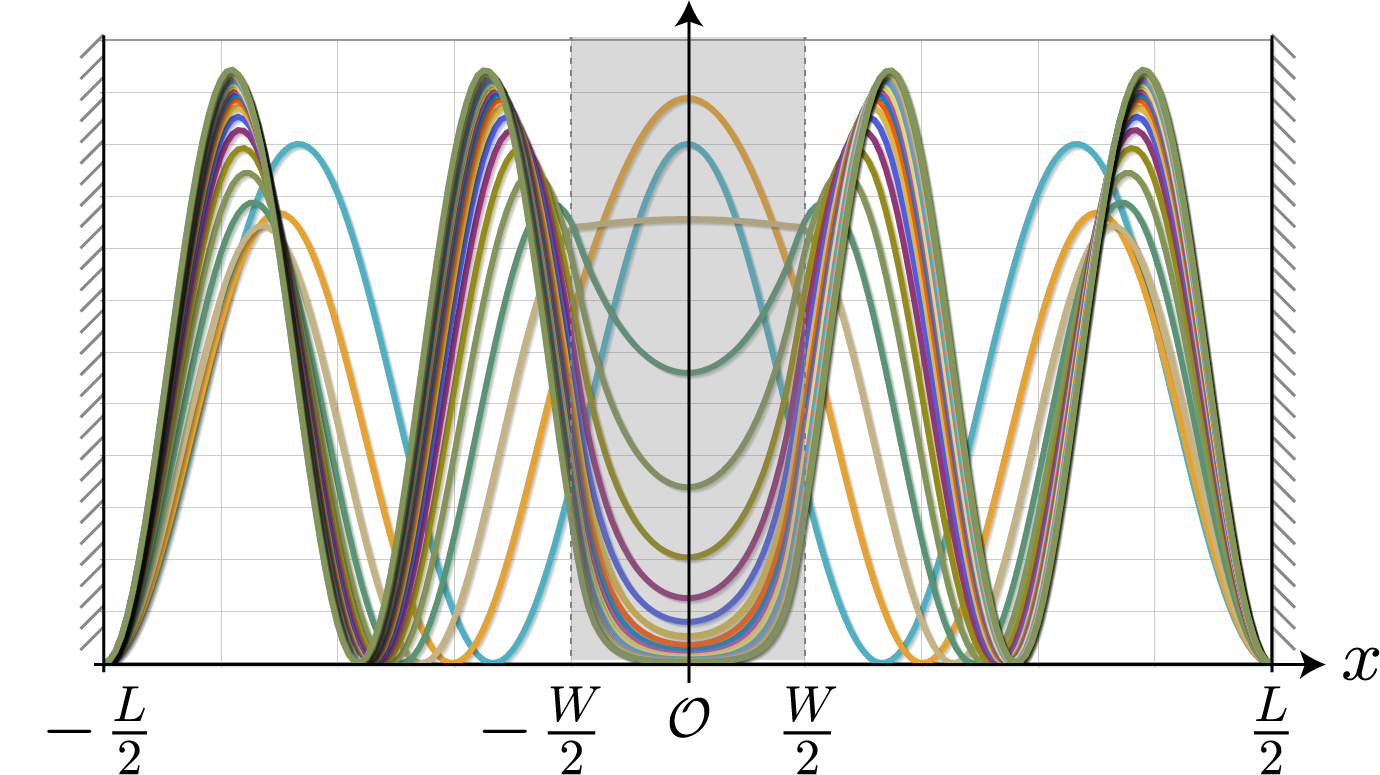

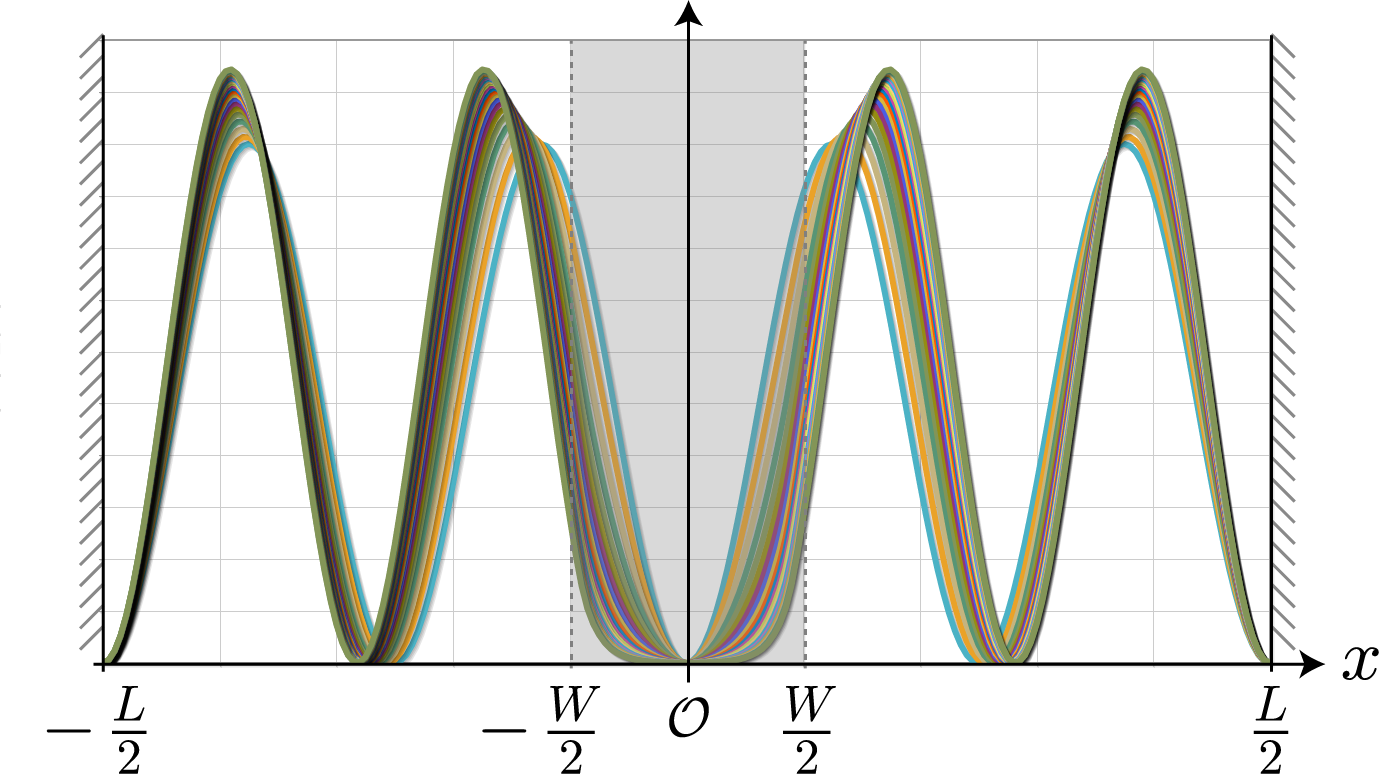

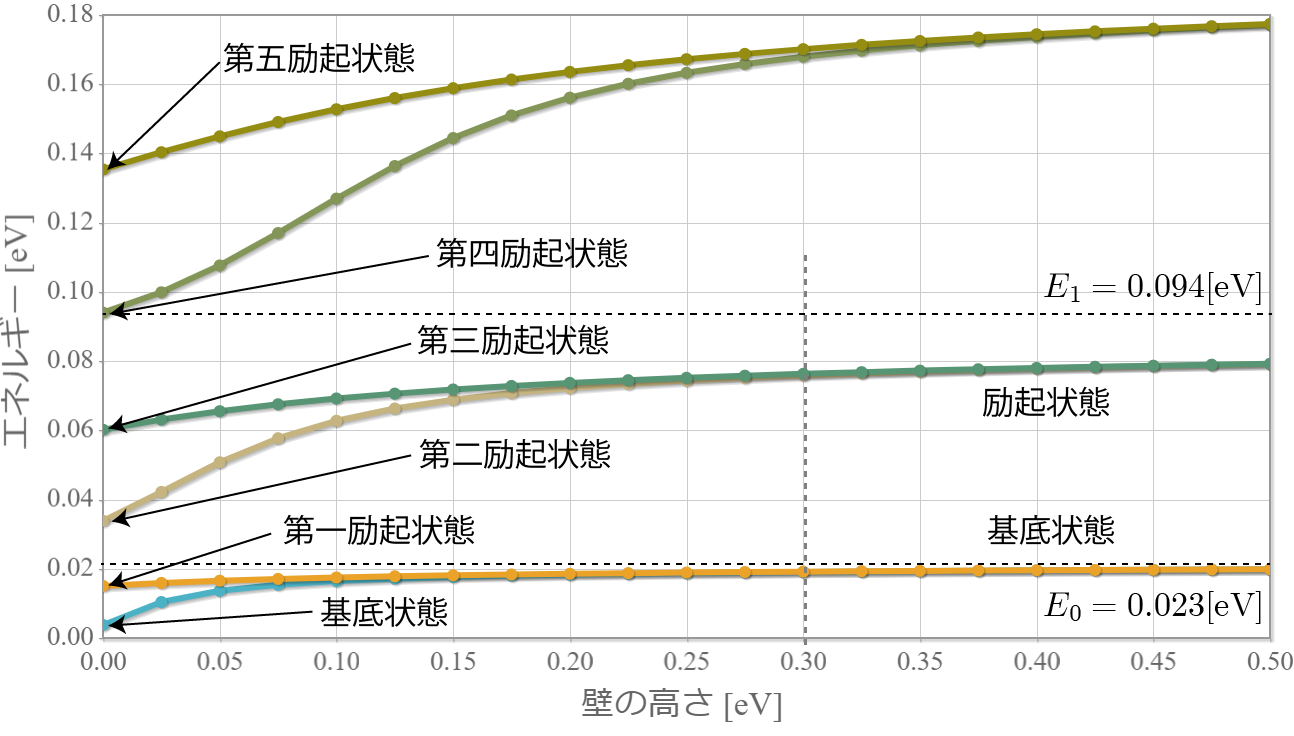

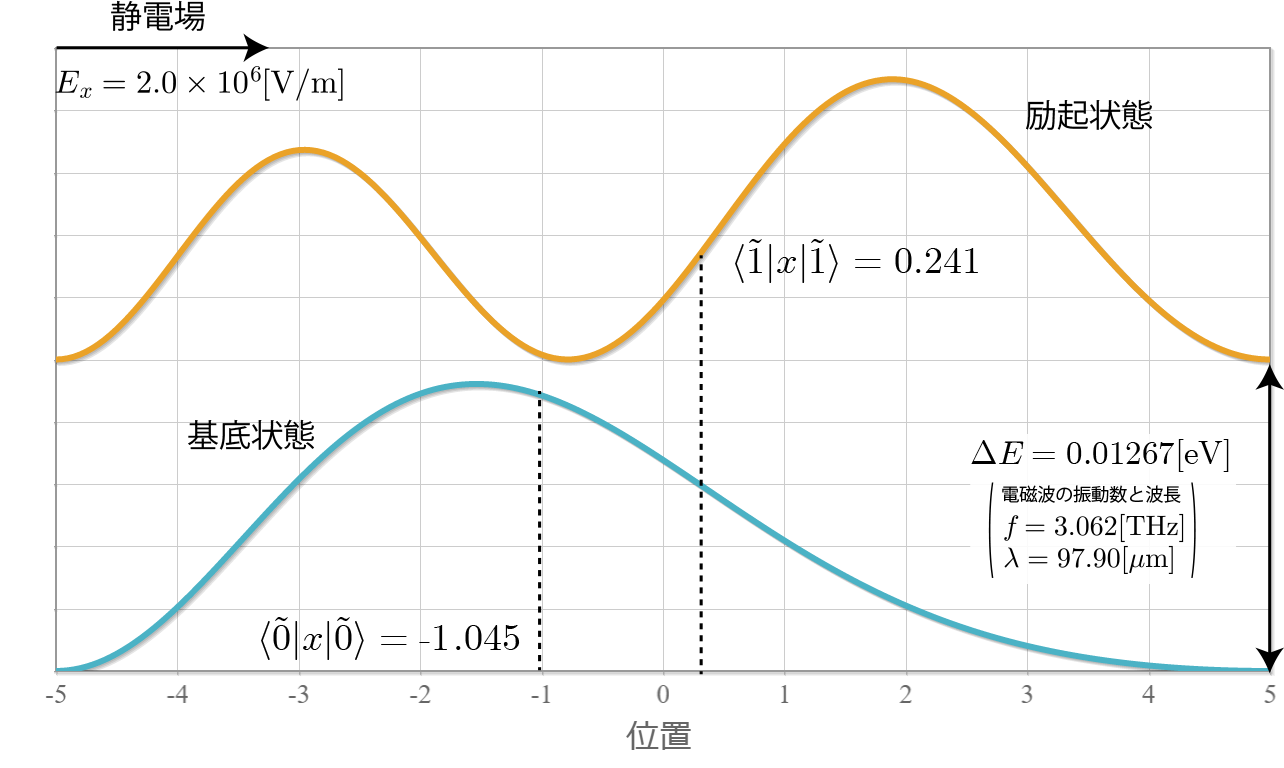

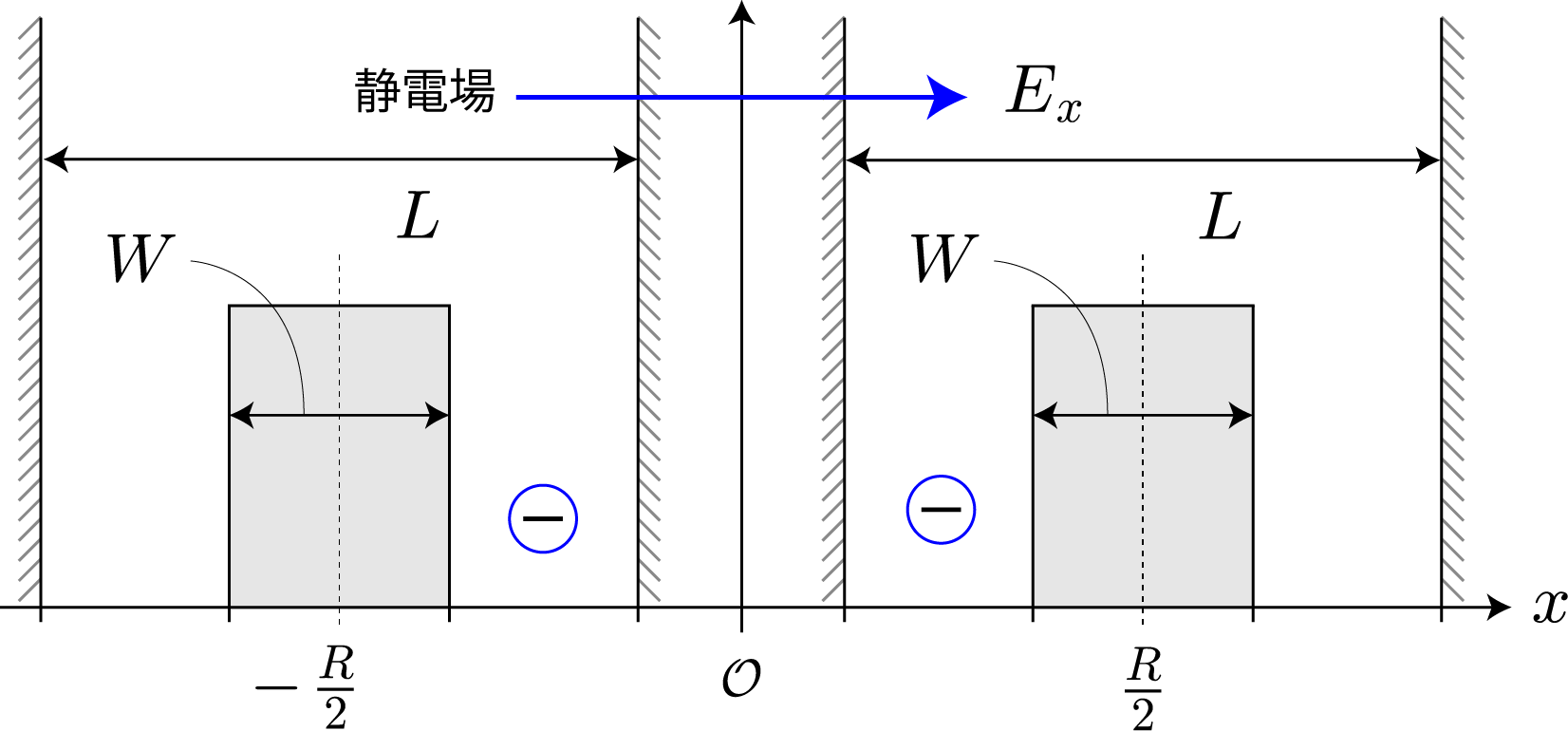

いよいよ最終目的の2量子ビットによる制御NOT演算を行うために、時間発展に必要なハミルトニアンの導出と計算方法を示すよ。復習から入っていくね。量子ビットを表す2つの量子井戸(幅:$L=10[{\rm nm}]$、高さ$+\infty$)はそれぞれが壁(幅: $W=L/5=2[{\rm nm}]$、高さ $V_0=0.3[{\rm eV}]$)で仕切られた2部屋になっていて、前々回と前回解説したとおり、2つの量子井戸の間隔 $R$ がちょうどよければ($R=20[{\rm nm}]$)、電子間のクーロン相互作用が存在しても、電子は左右のどちらかに存在する状態を作り出せるね。そして、それぞれの量子井戸で左側に電子が存在する状態を $|0\rangle$、右側に電子が存在する場合を $|1\rangle$ と表わして、2電子の状態は $|00\rangle$、$|01\rangle$、$|10\rangle$、$|11\rangle$ の4パターンで表すよ。

定常状態のハミルトニアンと固有関数

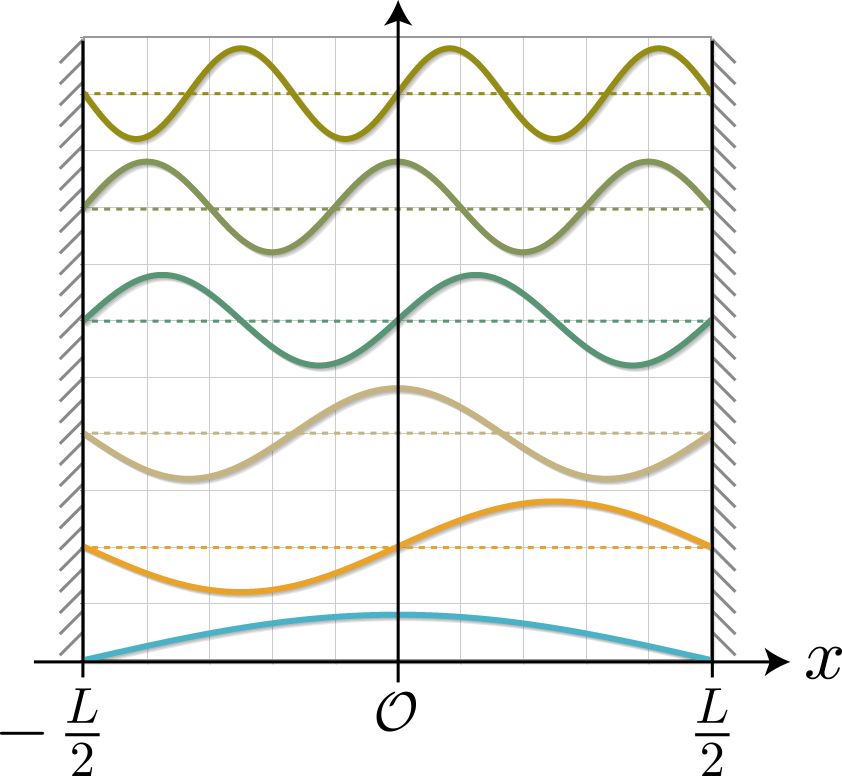

この系の固有関数は、2つの量子井戸でそれぞれ定義される関数

\begin{align}

\varphi_{n_1}(x_1) &\ = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left[ k_{n_1} \left( x_1 + \frac{R}{2} + \frac{L}{2}\right)\right] \ , \

k_{n_1} = \frac{\pi(n_1+1)}{L} \\

\varphi_{n_2}(x_2) &\ = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left[ k_{n_2} \left( x_2 – \frac{R}{2} + \frac{L}{2}\right)\right] \ , \

k_{n_2} = \frac{\pi(n_2+1)}{L} \\

\end{align}

を用いたその積

\begin{align}

\varphi_{n_1n_2}(x_1, x_2) = \varphi_{n_1}(x_1)\varphi_{n_2}(x_2)

\end{align}

で表される正規直交系で展開することができるね。ちなみに単純な積で表されるのは2つの電子は交わらないからだよ。この2電子系の正規直交関数を用いて、次のように展開することができるね。

\begin{align}

\psi_{l_1l_2}(x_1, x_2) = \sum\limits_{n_1n_2} a^{(l_1l_2)}_{n_1n_2} \varphi_{n_1n_2}(x_1, x_2)

\end{align}

$l_1$ と $l_2$ は $0$ または $1$ のどちらかを取り、$\psi_{00}(x_1, x_2)$ は $|00\rangle$、$\psi_{01}(x_1, x_2)$ は $|01\rangle$、$\psi_{10}(x_1, x_2)$ は $|10\rangle$、$\psi_{11}(x_1, x_2)$ は $|11\rangle$ にそれぞれ対応した固有関数だよ。$a^{(l_1l_2)}_{n_1n_2}$ のように上付きのインデックス $l_1, l_2$ をつけたのはそれぞれの状態で展開係数の値が異なるので明示的につけているよ。この固有関数に対応するハミルトニアンは次のとおりだよ。

\begin{align}

\hat{H}^{(0)} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\, \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + eE_xx_1 + V_1(x_1)-\frac{\hbar^2}{2m_e}\, \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + eE_xx_2 + V_2(x_2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{1}{|x_1-x_2|}

\end{align}

$\hat{H}^{(0)}$ とインデックスに $(0)$ をつけているのは、前回すでに固有状態を計算できていて、次はこれに電磁波を加えることを想定しているからだよ。先の固有関数はこのハミルトニアンなので固有状態は

\begin{align}

\hat{H}^{(0)}\psi_{l_1l_2}(x_1, x_2) = E^{(0)}_{l_1l_2}\psi_{l_1l_2}(x_1, x_2)

\end{align}

と表されるよ。ここまでが前回の内容だね。ちなみに固有状態は

\begin{align}

\hat{H}^{(0)}|l_1l_2\rangle &\ = E^{(0)}_{l_1l_2}|l_1l_2\rangle \\

\langle l_1l_2| \hat{H}^{(0)} &\ = \langle l_1l_2|E^{(0)}_{l_1l_2}

\end{align}

とも表すことができるよ。これは後で使うね。

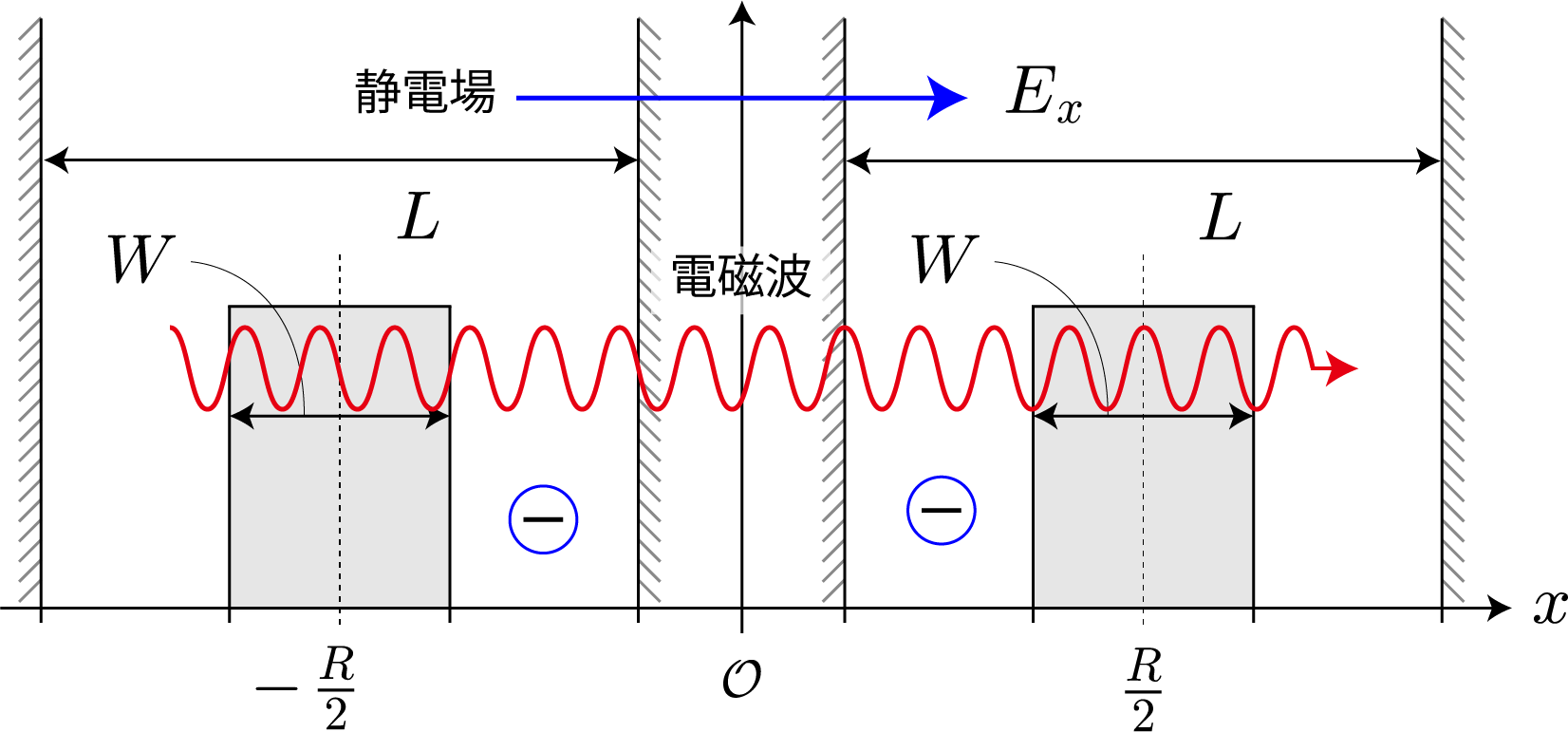

電磁波を入射したときのハミルトニアンと計算方法

次に状態遷移を起こすために電磁波を加えるよ。ベクトルポテンシャルを $\boldsymbol{A}(t)$ としてハミルトニアンは

\begin{align}

\hat{H}(t) = \hat{H}^{(0)} + \frac{e}{m_e} \boldsymbol{A}(t)\cdot \hat{\boldsymbol{p}}_1 + \frac{e}{m_e} \boldsymbol{A}(t)\cdot \hat{\boldsymbol{p}}_2

\end{align}

となるね。今回も1次元系で考えているので、ベクトルポテンシャルを$\boldsymbol{A}(t) = (A_x(t), 0, 0)$ として、

\begin{align}

A_{x_1}(t) &\ = A_0 \cos(kx_1-\omega t)\\

A_{x_2}(t) &\ = A_0 \cos(kx_2-\omega t)

\end{align}

なので、ハミルトニアンは

\begin{align}

\hat{H}(t) = \hat{H}^{(0)} + \frac{e}{m_e} A_0 \left[ \cos(kx_1-\omega t)\hat{p}_{x_1} +\cos(kx_2-\omega t)\hat{p}_{x_2} \right]

\end{align}

となるね。このハミルトニアンは時間に依存するので固有状態は存在しないので、波動関数 $\Psi(t,x_1,x_2)$ を先の固有関数 $\psi_{l_1l_2}(x_1, x_2)$ で展開するよ。

\begin{align}

\Psi(t,x_1,x_2) = \sum\limits_{l_1 l_2} b_{l_1l_2}(t) \psi_{l_1l_2}(x_1, x_2)

\end{align}

$b_{l_1l_2}(t)$ が展開係数で、この展開係数が時間とともに変化するよ。時間に依存するシュレーディンガー方程式

\begin{align}

i\hbar \frac{\partial }{\partial t} \Psi(t,x_1,x_2)= \hat{H}(t) \Psi(t,x_1,x_2)

\end{align}

に代入して、両辺に $\psi_{m_1m_2}^*(x_1, x_2)$ を掛けて全空間で積分すると、次のような連立微分方程式になるよ。

\begin{align}

i\hbar \frac{d b_{m_1m_2}(t) }{d t} = E^{(0)}_{m_1m_2} b_{m_1m_2}(t) + e A_0 \sum\limits_{l_1 l_2} b_{l_1l_2}(t) \langle m_1 m_2| \left[\cos(kx_1-\omega t)\frac{\hat{p}_{x_1}}{m_e} + \cos(kx_2-\omega t)\frac{\hat{p}_{x_2}}{m_e}\right]| l_1l_2 \rangle

\end{align}

$\hat{p}_{x_1}/m_e = [\hat{H}^{(0)}, x_1 ]/i\hbar$、 $\hat{p}_{x_2}/m_e = [\hat{H}^{(0)}, x_2 ]/i\hbar$ の恒等式と長波長近似($kx_1 = kx_2 \simeq 0$)を考慮すると次のようになるよ(特に長波長近似を課すことをしなくても数値計算自体は問題なくできるよ。でも表式が簡単になるね)。

\begin{align}

&\ \langle m_1 m_2| \left[\cos(kx_1-\omega t)\frac{\hat{p}_{x_1}}{m_e} + \cos(kx_2-\omega t)\frac{\hat{p}_{x_2}}{m_e}\right]| l_1l_2 \rangle\\

&\ =\frac{1}{i\hbar} \langle m_1 m_2| \left[\cos(kx_1-\omega t)\left(\hat{H}^{(0)}x_1 – x_1\hat{H}^{(0)}\right) + \cos(kx_2-\omega t)\left(\hat{H}^{(0)}x_2- x_2\hat{H}^{(0)}\right)\right]| l_1l_2 \rangle\\

&\ \simeq \frac{1}{i\hbar}\cos(\omega t)\langle m_1 m_2| \left[\hat{H}^{(0)}x_1 – x_1\hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(0)}x_2- x_2\hat{H}^{(0)}\right]| l_1l_2 \rangle\\

&\ = \frac{1}{i\hbar}\cos(\omega t) \left( E^{(0)}_{m_1m_2} – E^{(0)}_{l_1l_2} \right) \langle m_1 m_2|(x_1 + x_2)| l_1l_2

\rangle \\

&\ = \frac{1}{i\hbar}\cos(\omega t) \left( E^{(0)}_{m_1m_2} – E^{(0)}_{l_1l_2} \right) \int_{-\frac{R}{2}-\frac{L}{2}}^{-\frac{R}{2}+\frac{L}{2}} dx_1\int_{\frac{R}{2}-\frac{L}{2}}^{\frac{R}{2}+\frac{L}{2}}dx_2 \psi_{m_1m_2}^*(x_1, x_2)(x_1 + x_2)\psi_{l_1l_2}(x_1, x_2)\\

&\ \equiv \frac{1}{i\hbar}\cos(\omega t) \left( E^{(0)}_{m_1m_2} – E^{(0)}_{l_1l_2} \right) K^{m_1m_2}_{l_1l_2}

\end{align}

この $K^{m_1m_2}_{l_1l_2}$ は時間に依存しないので1度計算すれば良いね。この $K^{m_1m_2}_{l_1l_2}$ を用いると先の連立微分方程式は次のようになるよ。

\begin{align}

i\hbar \frac{d b_{m_1m_2}(t) }{d t} = E^{(0)}_{m_1m_2} b_{m_1m_2}(t) + \frac{e A_0}{i\hbar} \cos(\omega t) \sum\limits_{l_1 l_2} b_{l_1l_2}(t) \left( E^{(0)}_{m_1m_2} – E^{(0)}_{l_1l_2} \right)K^{m_1m_2}_{l_1l_2}

\end{align}

電磁波の角振動数が2準位間のエネルギー差 $\Delta E = E^{(0)}_{m_1m_2} – E^{(0)}_{l_1l_2}$ と表して $\omega = \Delta E / \hbar$ となるときに、2準位間を周期的に遷移するね。$\Delta E = E^{(0)}_{11} – E^{(0)}_{10}$ を与えることで、制御・NOT演算となることを次回シミュレーションするよ。